2005.12.10

高考,是农民子女脱离农籍的最佳途径。恢复高考后,我从偏僻的穷山村考进大都市,在那里读书工作。数年后,又漂洋过海,开始了浪迹天涯的流浪生活。

身处异国他乡的人,远离同学,远离同事,远离朋友,远离亲人。也许这里物质生活比国内许多地方都好,但是,文化生活和精神生活,却比国内贫乏得多。对于亲人、朋友、同学、同事的思念就更加强烈了,因此,形成了浓浓的思乡情结。

朋友的孩子到这里求学,朋友不远万里从国内出来看望孩子,也来探望我。

“君自故乡来,应知故乡事。”与朋友聊得最多的,当然是故乡事。孩子求学,教育便成为我们谈话的重点。

朋友谈到最近看到的一本叫作“八二届大学毕业生”的书。八二届大学毕业生,包括一九七七年恢复高考后,七七和七八两届考上大学的考生。七七年恢复高考,高考大约在同年十月份进行,因此,新生在第二年(七八年)春季入学。七八年高考如常在七月份进行,新生在秋季入学。如此一来,就形成了两届考生在同一年毕业的现象。

参加七七、七八两届高考的考生,是集一九六六年至那时的、十多年的中学毕业生,高考的人数逾千万。据说,当时连印刷高考试卷的纸都不够,不得不将出版毛泽东选集第五卷的时间推迟,将印毛选的纸先用来印试卷。七七年全国大学招生的人数为27万,远不及今年(2005年)37万的研究生招生人数。那时的高考是名副其实的千军万马争闯独木桥。

闯过独木桥的人,成了天之骄子。读书不用钱,吃住国家包,还有助学金,工作无需愁。大学一毕业,就捧上铁饭碗,成了国家干部。能闯过独木桥的那批人,也算是社会的精英。如今大多数是教授、高级工程师,或在各行各业的部门,担任重要职务。

在高考闯关中,被挤落独木桥,掉下深潭的那批同龄人,则大多数仍挣扎在社会的低层。下岗的下岗,失业的失业。他们是不幸的一群:小时候,经历了三年经济困难时期,没饿死的,身体素质也大受影响;读书时,碰上了文化大革命,整天学工学农,就是没学到知识;中学毕业后,要么上山下乡,要么回乡务农;七十年代后期,回城的又大多数成了大龄青年,能找到对象结婚的,又遇上了独生子女政策;后来,改革开放打破了铁饭碗,原有的福利越来越少,单位不再分配房子,看病要自掏腰包;随着年龄的增大,社会老龄化的麻烦,也必将落在这代人身上。

现在,研究生招生人数,超过了当年大学招生人数,教育可谓得到了极大发展。更多的人有机会进入大学,是可喜可贺的。

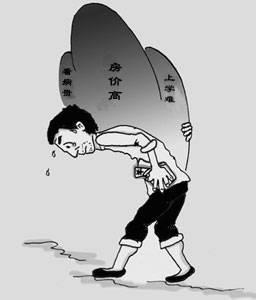

教育的畸形发展得益于教育产业化,产业化后的教育,却成为一座新大山,重重地压在人民身上。根据《世界银行发展报告》,我国的教育经费占政府预算在94年降到了2%以下,在世界151个国家中,名列第149位。统计表明,中国人教育费用占人均收入的百分比奇高,是目前全世界教育最为昂贵的国家之一。

从改革开放到现在,教育费用占人均收入的百分比,增加了几倍?

国家对教育的拨款又从GDP中提高了几个百分点?

读大学,不再是农民子女最好的出路。子女考上大学,却迫使不少农民负债累累,倾家荡产;有些筹集不到学费的,学生愤而自杀,或父母愧而自杀。每年高考后,总能从网上或本地报刊的转载中,看到许多有关这方面的报道。这些触目惊心的事实,看后令人心酸,使人心寒。

今年另一个朋友的孩子正在进行高考时,我们在QQ上谈到此问题,今昔对比,不无感叹。遂在QQ上作打油诗两首:

二十年前高考

寒窗十载苦煎熬,

千万书生挤独桥。

有幸能人闯过去,

遂成一代新天骄。

而今高考

十年寒窗苦煎熬,

成败在今朝。

入了大学门,

花钱水滔滔,

大学读完失业了!

远道而来的朋友,也是那时闯过了独木桥的天之骄子。现在要住大房子,驾好车子,完全没问题。可他没买车,也只住六七十平方米的二室一厅。问他为什么?他说要为孩子读书积钱啊!是的,孩子是祖国的花朵,国家的未来。“养不教,父之过。”不管怎么样,总是要让孩子有书读,读好书。无论在国内还是送到国外读书,都需要一大笔钱。尤其是把孩子送到国外读书,更不容易。人民币兑换这里的钱大约是五比一,国内东西便宜,钱也不容易赚。国内赚钱国外花是最不值的。辛苦了几十年,本该好好地歇息、享受一下的,可是为了孩子的教育,不得不要继续拼搏、奋斗。

天之骄子尚且如此,那些平民百姓就可想而知了。

望着两鬓染霜的朋友远去的背影,心中泛起了淡淡的惆怅和哀伤。

为啥哀伤?为教育成为人民身上的新大山而哀伤!

Users Today : 0

Users Today : 0 Users Yesterday : 1

Users Yesterday : 1 Users Last 7 days : 13

Users Last 7 days : 13 Users Last 30 days : 89

Users Last 30 days : 89 Users This Month : 34

Users This Month : 34 Users This Year : 3185

Users This Year : 3185 Total Users : 12165

Total Users : 12165 Views Today :

Views Today :  Views Yesterday : 1

Views Yesterday : 1 Views Last 7 days : 23

Views Last 7 days : 23 Views Last 30 days : 145

Views Last 30 days : 145 Views This Month : 64

Views This Month : 64 Views This Year : 3902

Views This Year : 3902 Total views : 26862

Total views : 26862 Who's Online : 0

Who's Online : 0